古い民家が連なる町並み。山間の町にいま、全国から幅広い世代のヨソモノが集まってきている。ドイツから帰国後に住まいを探していた筆者は、北は青森、西は島根や香川まで足を伸ばした。最後に尋ねたのが島根県大森町だ。

約2週間、ヨソモノである筆者が大森町で暮らしていると、この町の光が見えてきた。その光とは大森町に存在する「共助」の文化だ。この共助の文化こそ、大森町が人を惹きつける魅力だと筆者は考えている。

では、大森町にはなぜ共助の文化が根付いているのだろう。背景には18世紀に大森町で暮らした石見銀山領19代代官・井戸平左衛門(いどへいざえもん)の存在があるのではないだろうか。

享保の大飢饉(1731年)という災禍の最中に生きた先人が、どのような考えをもち、どんな行動をしたのか。つまり、いかにして共に助け合うべきなのか? 大森町で体験したことを事例に考えていく。

どのような共助の文化があるのか

見守られて育つ子どもたち

大森町で暮らしてみると、子どもがいろんな大人と接している光景をよく見る。例えば、子どもには各分野の師匠がいる。バードウォッチングなら、あの人に。狩猟なら、あの人に。好きなことをつうじて大人と接し、子どもは町の大人に見守られて育つ。

町のメインストリート沿いには小学校があり、入り口の階段に置かれた植木鉢には大きく子どもの名前が書かれた札がある。プライバシーに配慮する現代においてはめずらしい光景だ。通りすがりにこの植木鉢を見ると、子どもが大事にされていることが伝わってくる。

やりたいことをサポートする / リカーショップ「UNBOIS」の開業を支えるもの

山陰に帰りたいという妻の希望を機に、島根にIターンした夫婦がいる。

夫の和田雄太郎さんは、東京の地酒専門店で働いていた。転居を機に独立し、酒屋を開業を試みたものの、なかなか希望にあう物件が見つからなかった。

そんな折に、出雲市にある白虎点心房の帯刀さん(※現在、大森町にある中国料理店「道楽」店主)の勧めで大森町を訪ね、中村ブレイスの中村哲郎専務と出会い、条件にあう物件を見つけてリカーショップをオープンした。

リカーショップ「UNBOIS」は、店主が実際に味わって納得したおいしい日本酒とナチュラルワインだけを取り揃えている。夫婦の挑戦を支えているのは、店舗を貸している中村ブレイス(株)だ。

中村ブレイス(株)は大森町に本社を置く、義肢装具や人工乳房などを開発・製造する医療機器メーカー。同社は、かつて世界有数の銀の採掘地として栄えた大森町をふたたび世界に誇れる町にしたいという想いで、これまでに50軒以上もの古民家を再生してきた。

再生された古民家は、窓枠などの建具も状態がよく、エアコンなどもすでに設置済。外壁の塗装は「UNBOIS」の和田さん自身がおこなったものの、一般的な古民家であれば修繕費に使う可能性のあった予算を立派な木製テーブルや3台の冷蔵庫、酒棚といった内装に予算をかけることができたため、開業当初より充実した品揃えを実現できた。

移住した人が改修に多大な費用をかけずに、住んだり事業をおこしたりできるように中村ブレイス(株)が古民家を改修していたからである。これは筆者が見た一例に過ぎないが、大森町にはやりたいことを支援しあう文化が存在する。

集う場、つながる場がある

大森町での滞在中、群言堂の広報誌「三浦編集室」をつくる三浦類さんに、さまざまな食事の機会に誘っていただいた。

大森町での滞在中、群言堂の広報誌「三浦編集室」をつくる三浦類さんに、さまざまな食事の機会に誘っていただいた。

群言堂とは、美しい日本の暮らしを伝えたいという想いから始まったブランドだ。大森町に根ざし、捨てられていく古き良きものから学び、時代にあわせて生かす「復古創新」という考え方と、日本の技術をいかし、衣・食・住・美、暮らしにまつわるものづくりやことづくりをおこなっている。

今回、食事をつうじて大森町の暮らしを体験する機会をつくってくれたこともまた、暮らしと観光を結びつけることづくりなのだろう。おかげで町に関わるさまざまな人たちとお会いできた。大森町には、人と人が集い、繋がることができる場が多い。すべてを書き連ねることはできないので、代表的な場を一つ取り上げる。

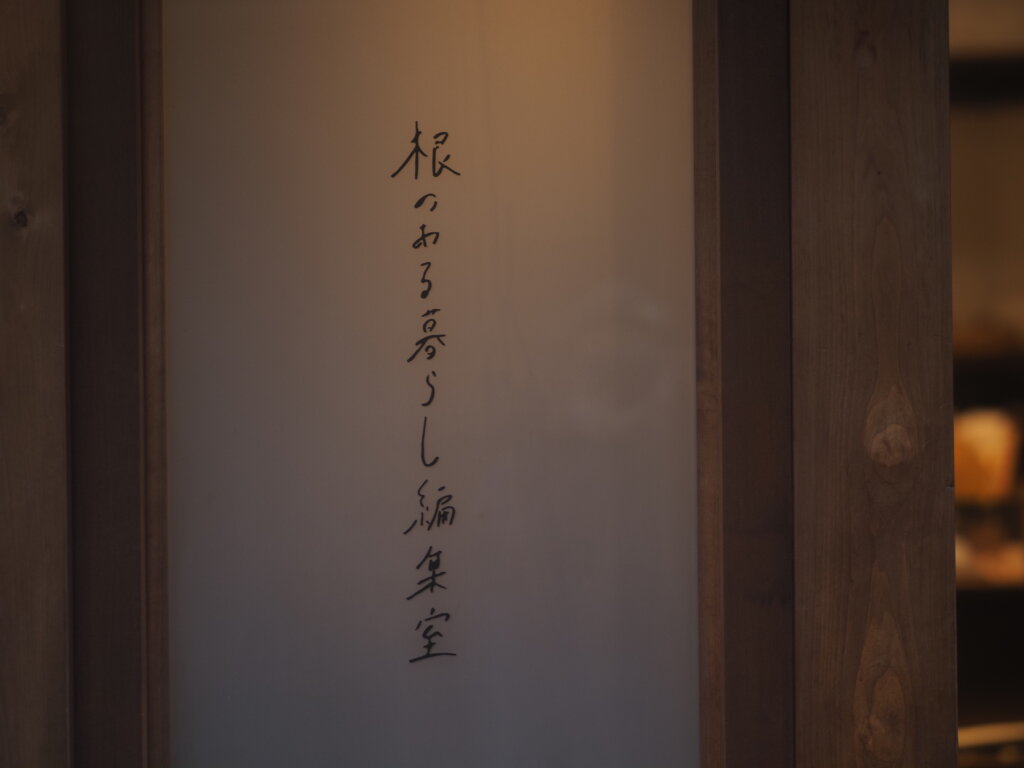

「気軽に立ち寄ってくださいね」と三浦さんに声をかけて頂いたのが、町のメインストリート沿いにある「根のある暮らし編集室」。

地域おこし協力隊の青年、移住者であるお母さんと赤ちゃん、近所に住む高校生たち……滞在中、群言堂のオフィスのひとつであるこの場所にはさまざまな町民が行き交った。

「根のある暮らし編集室」の隣にあるリビングも、石見銀山群言堂本店で働くスタッフが休憩所として使っている。

じつは「根のある暮らし編集室」は、もとは群言堂の創業者である松場大吉(以下、大吉)さんのご自宅だ。

驚いたのは、スタッフの皆さんがまるで自宅のようにスタスタと大吉さんの自宅に出入りすること。すなわち、大吉さんのプライベートな空間は2階しかない。

さらに驚いたのは、大吉さんは外出する朝、スタッフのためにごはんを炊いていくのだ。本人曰く「冷たいごはんを食べて欲しくない」のだそうだ。

こんな暮らし方をしている先達がいるのか、と筆者は衝撃を受けた。極端にいえば、寝床をのぞいて、持っているものすべてを周りの人たちに与えているようにすら見えた。

大森町に共助の文化が根付いている理由

なぜ大吉さんは、持っているものを周りの人たちに与えているのだろう? それは、この町で助けあい暮らした先人がいるからだと筆者は推察している。

大森町には井戸平左衛門という先人が祀られた井戸神社がある。井戸神社は1731年に19代石見代官に任命された井戸平左衛門をお祀りしている。

井戸平左衛門が代官に着任した翌年、享保の大飢饉が起こった。享保の大飢饉とは、冷害や長雨などの天候不順とイナゴやウンカなどの虫害により、西日本一帯に起こった大飢饉。12,000名もの人々が餓死せざるを得なかった。

生きるのに困難な状況を乗り越えるために井戸平左衛門は自分の財産と裕福な農民から集めたお金で米を購入し、幕府の許可を待たずに代官所の米蔵を開いて飢えた人に米を与えた。

当時はまだ一般的に栽培されていなかった薩摩のさつまいもを先駆けて輸入・栽培し、領内に餓死者をださなかった功績を讃えられて祀られており、町民には「芋代官」と親しまれ、敬われている。大森町には、芋代官の教えを大切にしてきた人が暮らしている。

だから現在も、共助の文化が受け継がれているのだろう。

災禍に生きた先人たちが、どのような考えで、どんな行動をしたのか

井戸平左衛門が生きた300年前と現代との共通点は、災害の最中に生きていることだ。過去の日本人は、井戸平左衛門だけではなく町民も、リスクをとっていちはやくチャレンジした(さつまいもの輸入・栽培、銀山の開拓)。

現場を見て、人に協力を求め、助け合いを奨励し、共同作業をおこなった。富める者と貧しい者の格差をなくそうとした。

「みんなが満足に食べられるようにならなければ、自分も食べる気にはならない」「腹がみち、生きられることは、誠にすばらしきこと。皆が生きられる世が来ることを願う」。

これらは土橋章宏氏が著述した小説『いも殿さま』で描かれている、井戸平左衛門の価値観をあらわすような一節だ。あくまでも物語ではあるが、私財を投げ打ってまで尽くした人には、この小説で描かれたような考え方が根っこにあるのではないだろうか。